- 一生モノのヘリンボーンテーブルをDIYしてみました

- 作り方、制作の様子をご紹介

- 「作る」ことに意味がある

圧倒的達成感...!

NICOAをご覧頂きありがとうございます、Jimon(@Jimon_s)です。

設計、材料選びに6ヶ月、制作にお盆休みをまるっと7日。

長い長い期間を経て、ついに理想のヘリンボーンテーブルができました。

特別な機材を使わずに、キレイに失敗せず作る。これを念頭に作り方から考えた僕だけのデスク。

制作工程を含め、紛うことなき一生モノ。

今回は次の方へのバトンとして、作り方と制作の様子を書き残しておきます。

設計

まずは基本の設計から。

基本は「ベース板」の上に、ヘリンボーン柄になる「無垢材」をペタペタ貼る構造です。僕の設計図を残しておくので、ご参考にしてください。

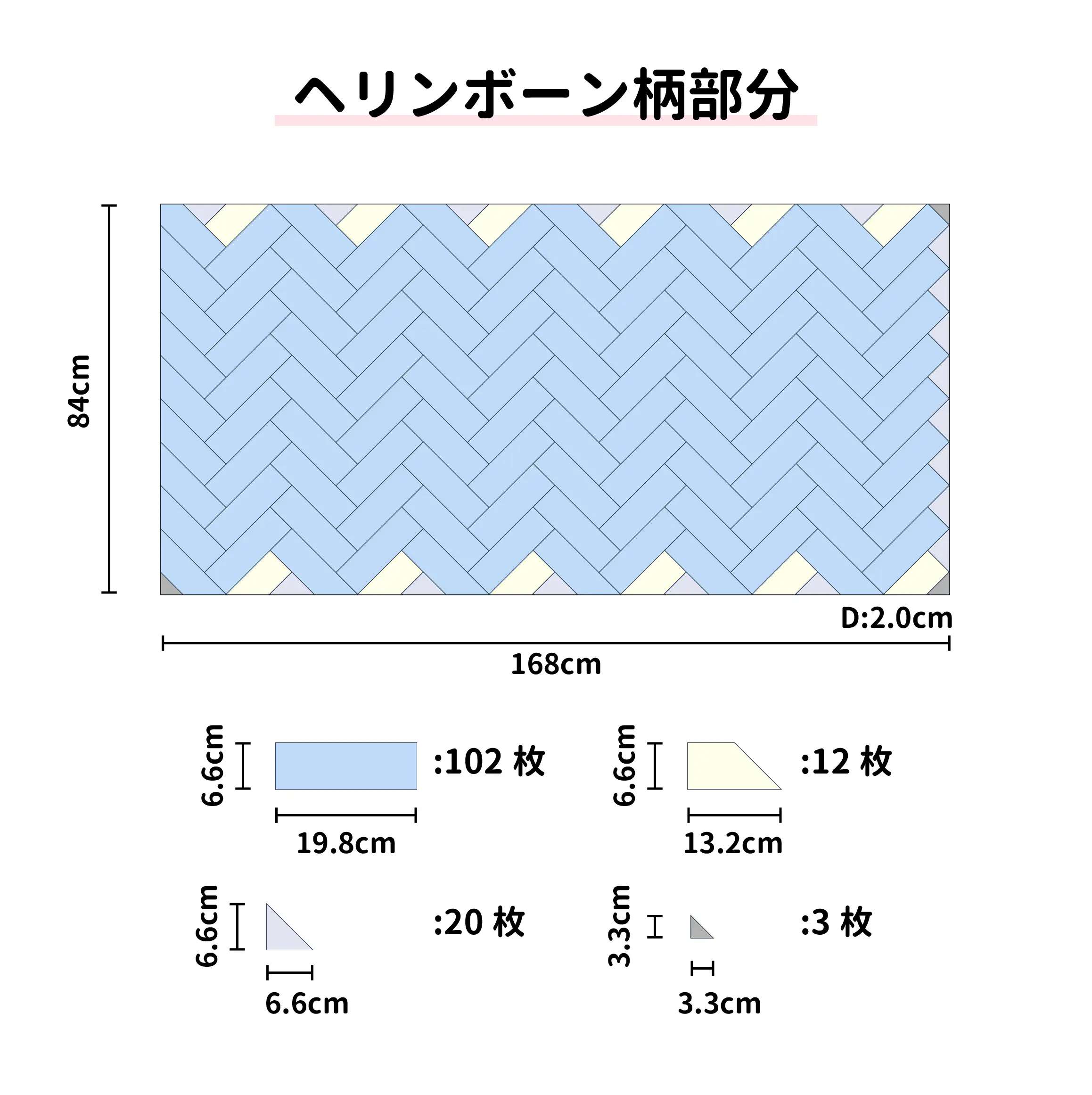

ヘリンボーン柄部分

1番大事で、1番難しいヘリンボーン部分。

- 作りたいテーブルの大きさに

- 柄がぴったり収まるように

- 柄と板のサイズも見栄えよく

をすべてクリアしなくてはいけません。正直めちゃめちゃ大変でした。僕の場合はツートンにしたかったので、そのあたりも考えての設計になってます。

ベース板部分

横からみたときに「ベース板の切り口」がみえるとかっこ悪いので、四方に横張り用の板を用意します。横張りをヘリンボーン部分までかけるかどうかはお好みで。

ちなみに材料は耐久性のあるシナランバー材です。

ヘリンボーンの材料選び

つづいてヘリンボーンの材料選び。こちらは

- 塗料を塗ったあとの風合い

- 重量

- 耐久性

あたりを考えてもらえばいいかなと。特に塗料を塗ったあとの風合いは、出来に直結するので慎重に。

僕が選んだのは「カバザクラ」。天然で赤白の差が明瞭な種です。

ツートンを塗料で作ろうかとも思ったんですが、自然な風合いを出したかったので、木自体に色の差があるものを使いました。

木材選びのご参考

カバザクラを選ぶまでに悩むうち、気づけばオスモカラー塗布後のサンプルが160種できてました。こちらで公開しているので、木材選びの参考にどうぞ。

材料カットはプロにおまかせ

1mmのズレが致命傷になるヘリンボーン。ミスを防ぐためにも、メインのカットはプロにお任せ。

今回は注文の時点で、マルトクショップでフリーカット材を注文しました。

ミリ単位で縦幅、横幅、高さを指定できるので重宝します。

1.仮並べ

では、いよいよ制作!ここからは2人以上での作業推奨です。僕は実家の父母と仲良く作りました。

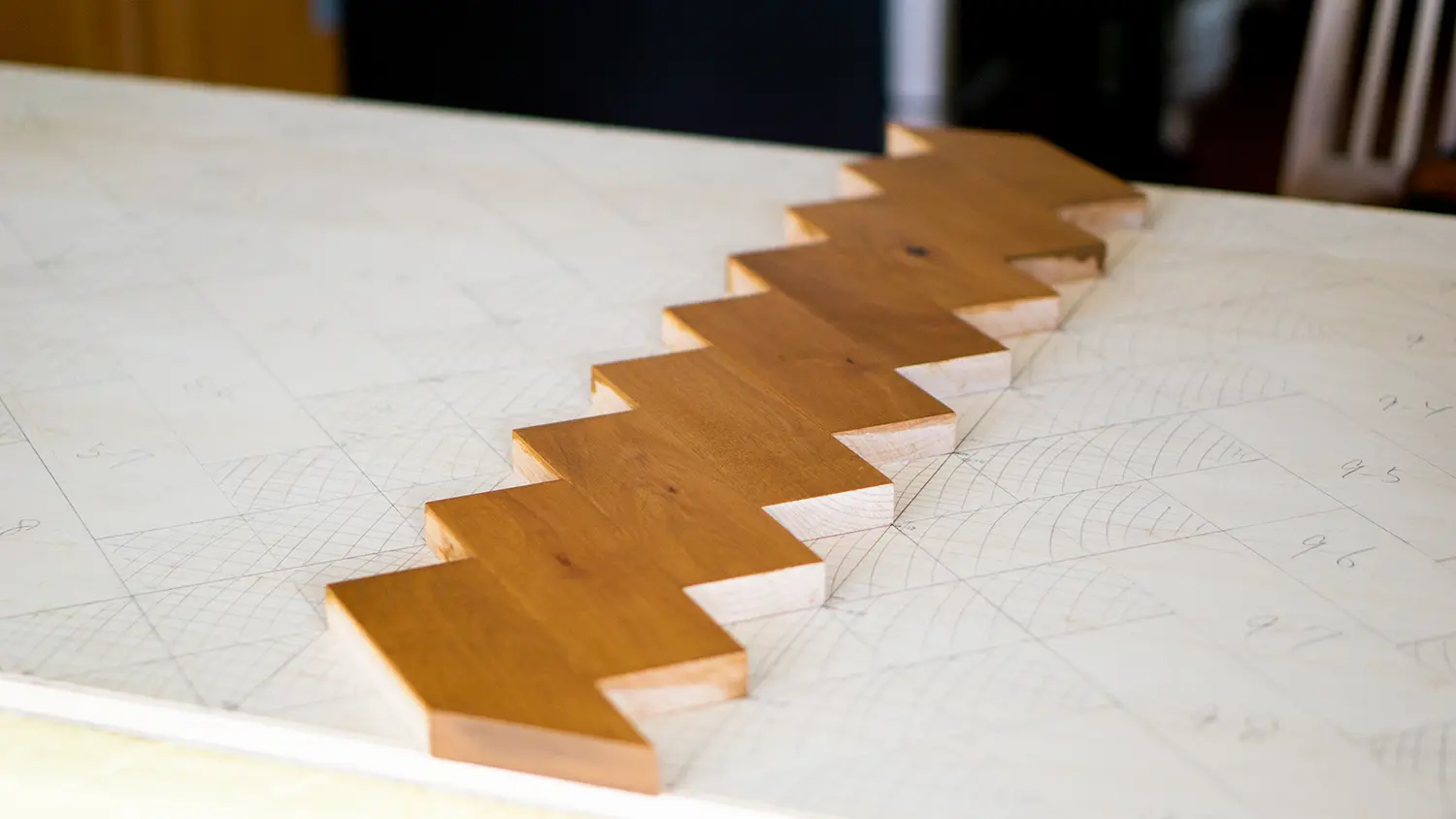

まずは材料を仮並べします。

はじめは色味や木目を見るだけなので、多少隙間が空いていてもかまいません。というか、ガイドなしでキレイに並べるのはおそらく無理。

一度ざざーっとすべて並べてから、節の位置や色味を調整していきます。節をどこに持ってくるかで印象がガラッと変わるので、よーく検討しましょう。

位置が決まったらわからなくならないように、裏面に鉛筆でマーキング。4-1みたいな付け方をしておくとひと目でわかるのでおすすめです。

余談ですが、特徴的な節には名前をつけとくと愛着が増しますね。写真は実家のマスコットのぶうちゃんの鼻に似てたので、「豚バナ」と名付けられた節。

2.斜めカット

場所が決まったら、端に来る部分を斜めカットします。

ネットをみると、貼付け後にまとめてカットする方法が多かったですが、今回は場所の都合と貼付け後の重量が数十キロになることを考えて事前にカットすることに。

カットは"手動で"のこぎり。本当はプロに機械で切ってもらえるとベストなんですが、斜めカットができるホームセンターはそうそうないので、おそらく自分で切ることになると思います。

斜めカットにはソーガイドを使うと楽チン。

このガイドがなかなか優秀で、ご覧の通りスパッとキレイに切れます。後工程での微妙なサイズ調整でも大活躍だったので、持っていなければ1つ買っておくといいかも。

切りっぱなしだと、ささくれて危ない&塗料がムラになるので紙やすりでゴシゴシ。

僕は「ムラも味になっていいか」と思い手動でやすりましたが、ムラなく染めたいならサンダーを使ってピッカピカにしておきましょう。

この斜めカットとやすりだけで30枚ぐらい。気づけば3、4時間経ってました。

電動丸ノコを使うと...?

はじめは手動でなく電動丸ノコを使うことも考えたんですが、実際やってみると

- 断面が削り飛ばされて、数ミリサイズが変わってしまう

- 途中で止めると、断面がコゲる

などなど、問題山積みで使用を見送りました。うまいことやればできなくはないとは思いますが、手動のほうがおすすめです。

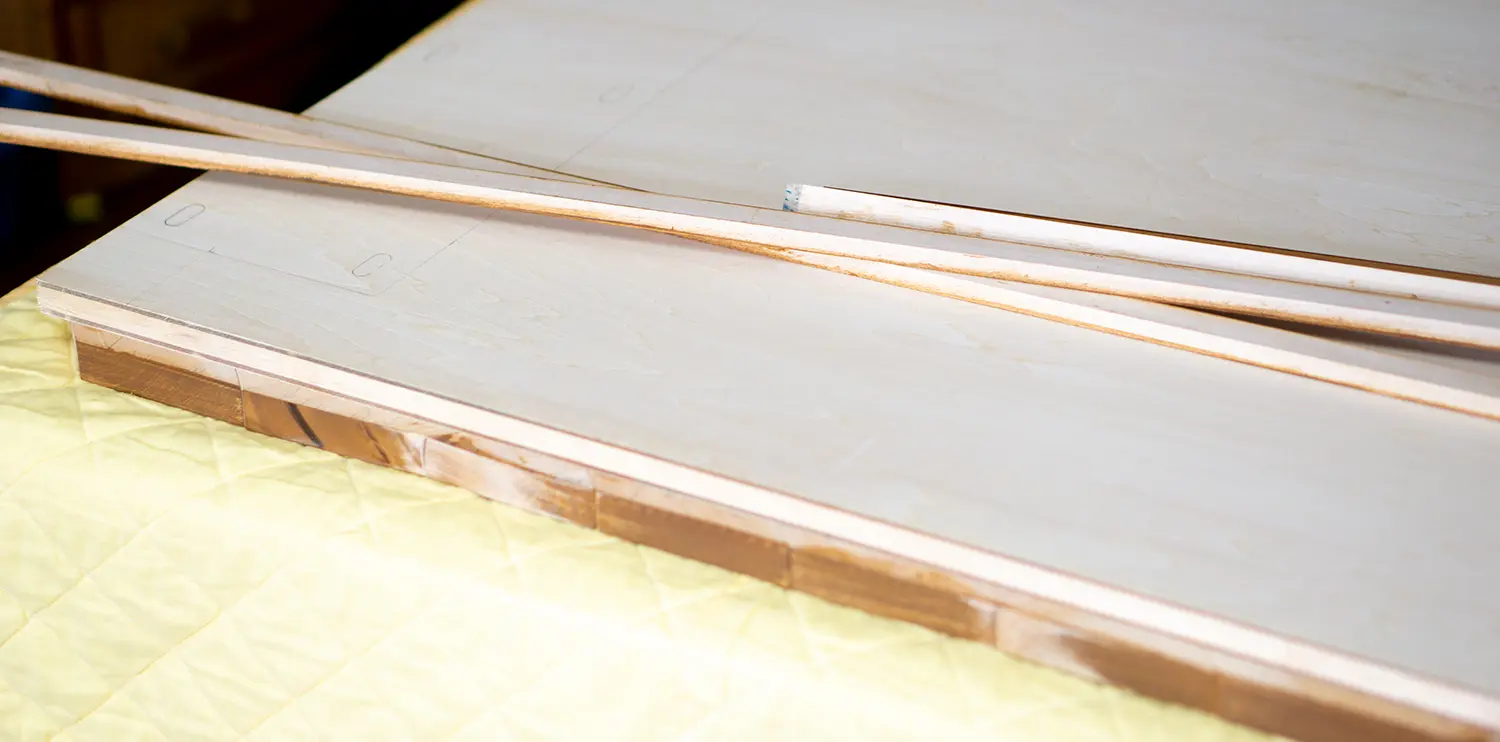

3.やすりがけ

つづいて、ヘリンボーン材の表面をやすりがけ。

粗さは240番。本当はもっと細い目でピッカピカにしようとしたんですが、オスモカラー公式のひとから「細かすぎると塗料が浸透しにくくなる」とアドバイスをいただいて、粗目の240番にしています。

斜めカットででた小さい三角もピカピカに磨いておきます。

木材を磨いたら、固く絞った雑巾で木くずを落とすのを忘れずに。塗料を塗ったときにムラの元になってしまいます。

僕はこのときサンダーが手元になかったので、100枚以上を手動でゴシゴシ。

が、とてもとてもつらい上、5時間ぐらいかかってしまうので、みなさんはサンダーを使ってください。。。

4.オスモカラーで着色

磨きが終わったら着色。今回は自然由来で水もはじくオスモカラーを使いました。

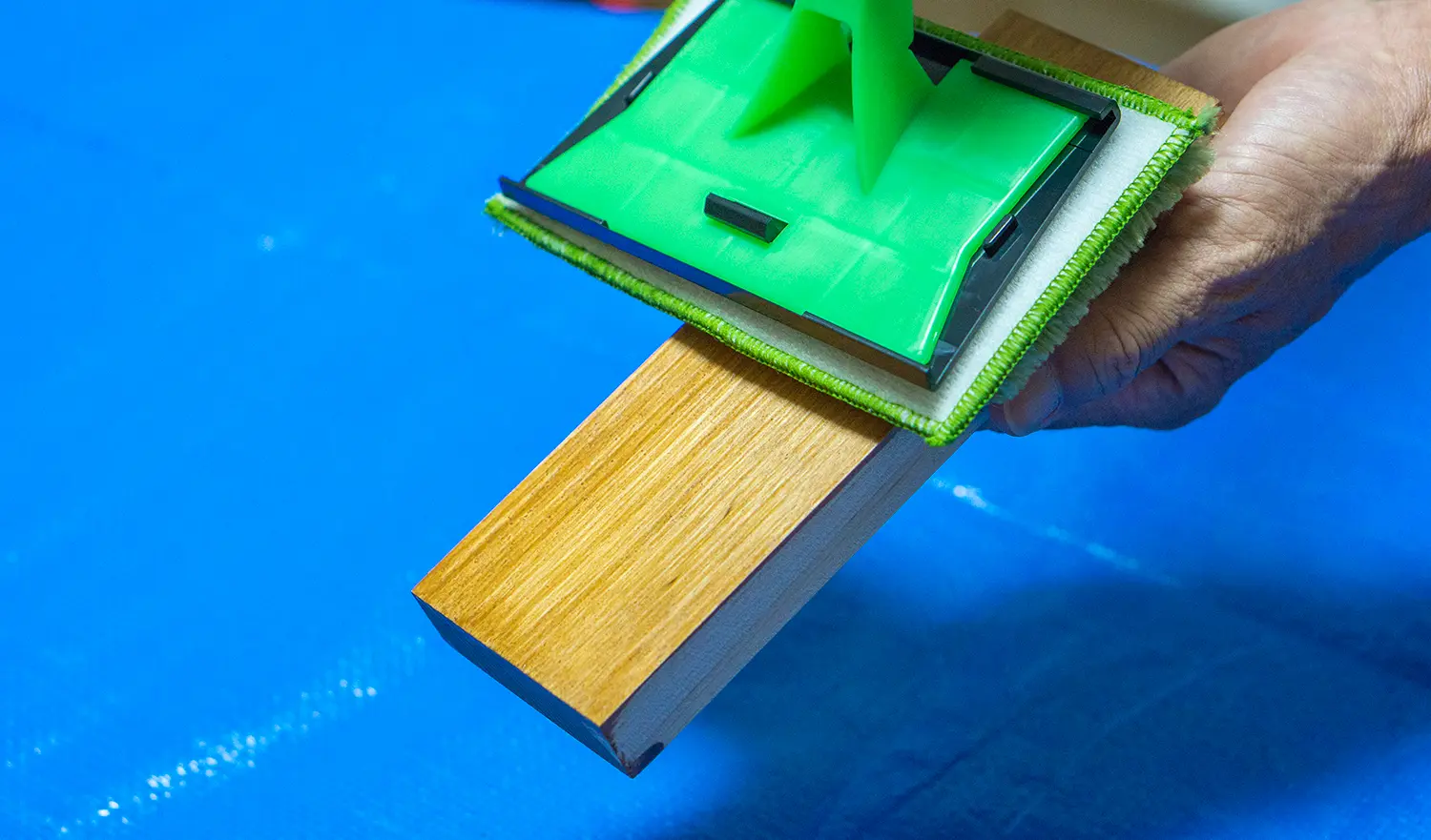

オスモカラーを塗るときは、オスモコテバケを使いましょう。

正直使ってみるまでは「普通のハケでも変わらないでしょ」ぐらいに考えていたんですが、実際つかってみるとめちゃめちゃ塗りやすい。はじめてでもよっぽど塗りムラなく、塗れます。

今回揃えたものの中で一番重要だったかもしれない。

これを使って色付き塗料→クリア塗料の順で塗っていきます。

色付きで着色

色味を研究し尽くした上で、今回は「パイン」を選択。

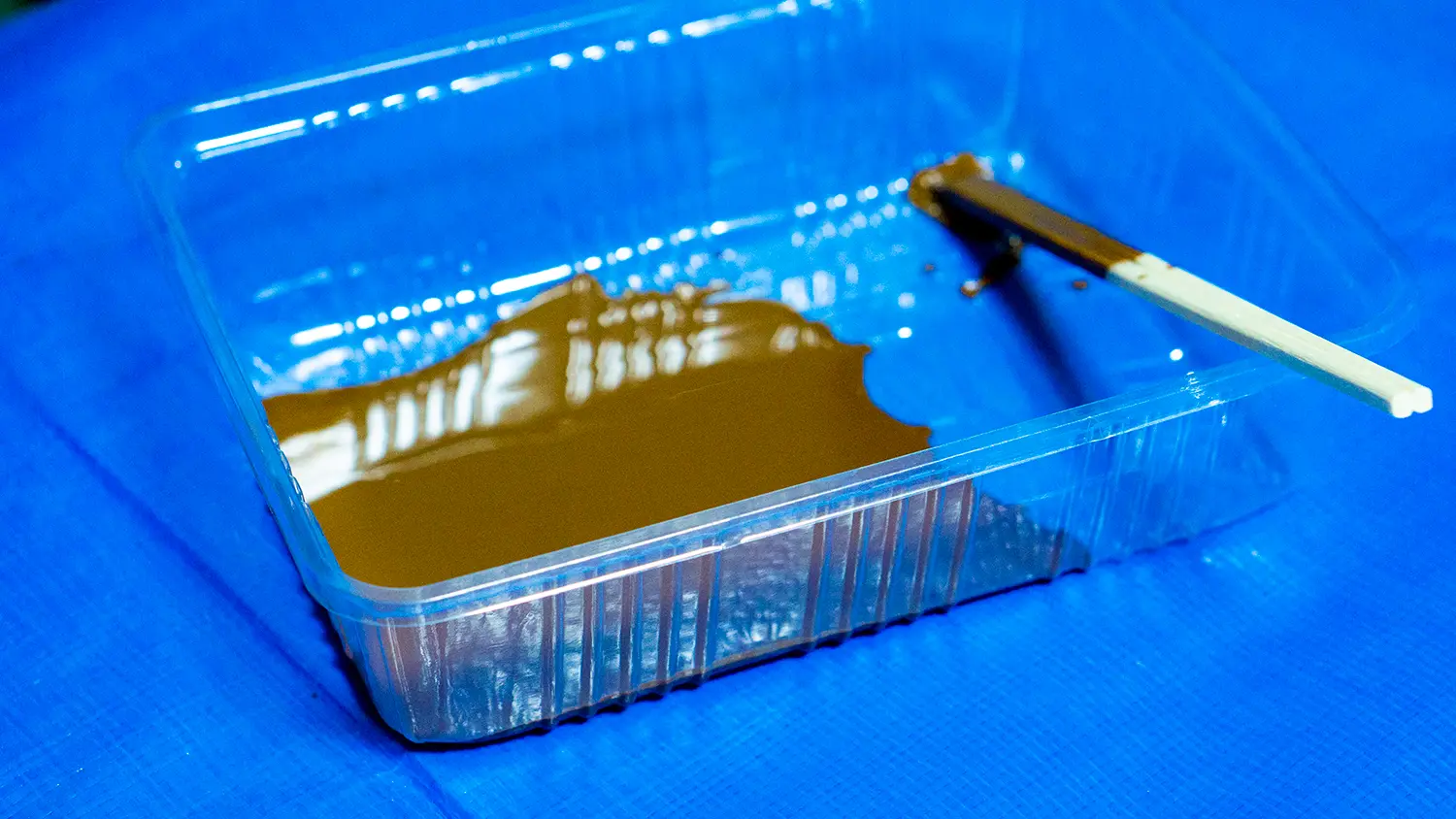

栓抜きで蓋をカパッと開封。

トロトロの塗料が顔を出します。

底の方に沈殿していると困るので、割り箸でぐるぐる撹拌。

よく混ざったら、適当な容器に移します。コテバケが入るサイズの容器を準備してください。

コテバケの先っぽにほんの少しだけ塗料をつけて、引き伸ばすように刷り込みます。

塗料の量は、本当にちょこっとだけで十分足りるので要注意。僕ははじめドバづけしてしまい大変なことになりました。

20分ぐらい待ってから、余分な塗料を落とすため2本目のコテバケで軽く乾拭き。地味だけど超重要です。

乾拭きまで終わったら、12時間放置。乾燥時間長めなので、この間に後述の足付け作業を進めます。

クリアで仕上げ

12時間経ったら、クリア塗料を上塗り。

クリアもいろいろ種類がありますが、公式さん曰くツヤを全く出したくないときは「フロアクリアー」がおすすめだそうです。

色付きと同様にコテバケで塗り塗り。色付き塗料よりも粘性が強いのか乾拭きはコテバケが引っかかってしまい、逆に汚くなりそうだったのでしませんでした。

左がクリア塗布前、右が塗布後。違いが全くわからないくらいツヤなく仕上がっています。

塗った直後は光にかざすとかろうじて塗った場所がわかるので、塗装は明るいところでやりましょう。

これも塗ってから12時間乾燥。乾燥後は、ヤスリがけ前と同じくらいザラザラの手触りになってしまいますが、これはあとで処理するのでご安心を。

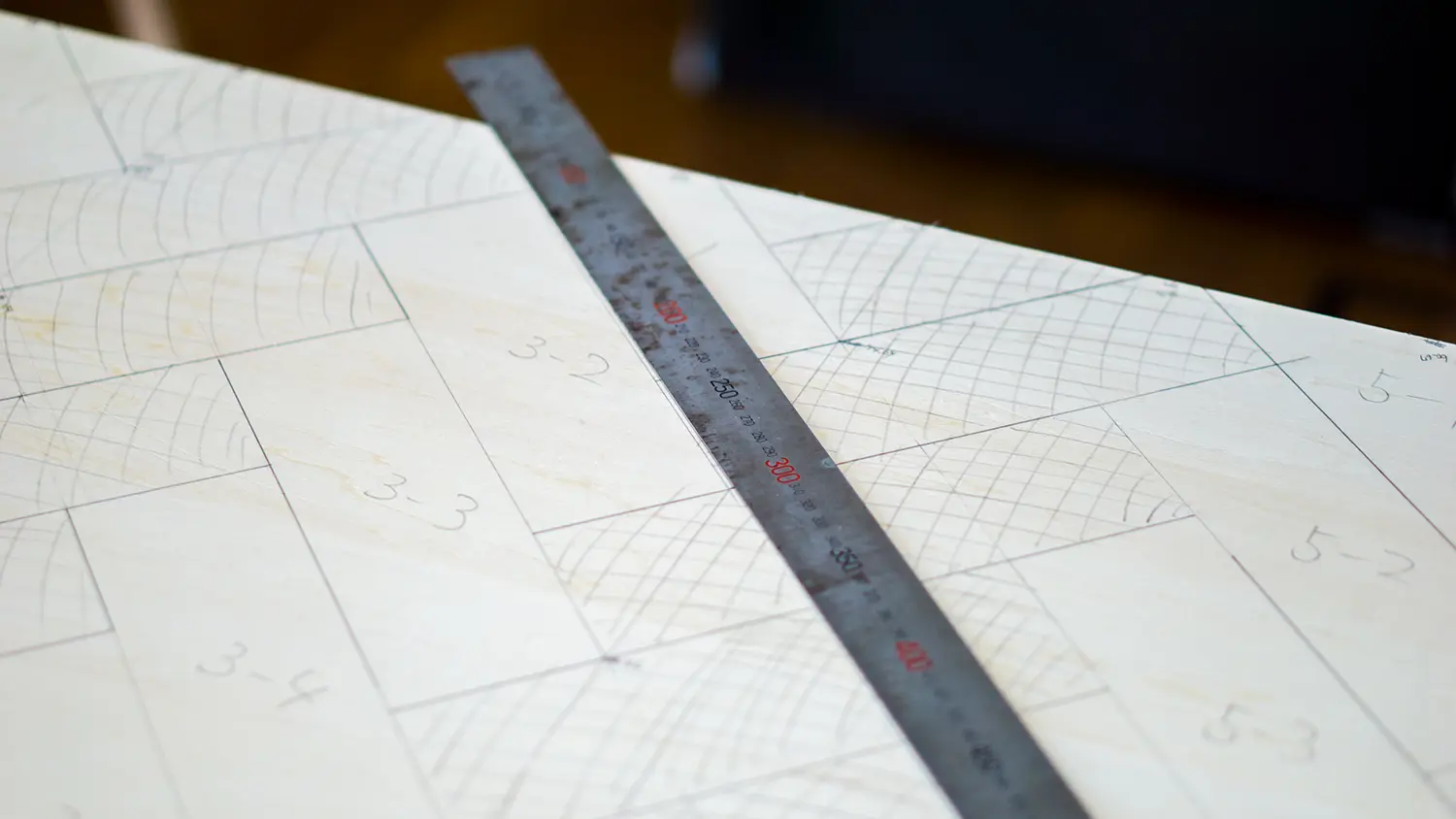

5.ガイド引き

塗料の乾燥を待つ間に、ベース板にヘリンボーン柄を転写しておきます。

割と時間かかりますが、これがないと隙間なく並べるのが一気に難しくなるので、サボらないように。

メジャーだと線が微妙に斜めになって致命傷になりかねないので、大きめの金属定規がおすすめです。

ベース板の表面は見えなくなる部分なので、作ったみんなで名入れをしておくといい思い出になります。僕は家族みんなで名入れをしました。

6.ボンドで接着

塗料が乾いてガイドがひけたら、いよいよ接着。まずはガイドに沿って木材をならべていきます。

ここではすきまが絶対できないように、丁寧にキレイに並べてください。

うまく並べられていたら、ピシッと断面が揃うはず...!

接着は中心から放射状に。端から始めるとズレが片方に集中してしまい、難易度があがります。

周りがずれないよう注意しながら、センター1列だけを引き抜きます。

ボンドの量はこのくらい。ヘリンボーンの場合、周りとカチッと噛み合う力が働くのでボンドはちょっとだけでOKです。

片面だけをコーティングしてしまうと、木が呼吸できず"そり"が出やすくもなるそうなので、そういった意味でもほんの少しだけにしています。

ボンドを付けて、元の場所に返して、を繰り返してぺたぺた貼っていきます。キレイに噛み合っていれば、パズルをはめるときのような気持ちいい抵抗感があるはず...!

貼り付け終わったら、しっかりつくように上から重石を。実家の本棚に眠ってたハリー・ポッターが大活躍。

並べずに貼り付けると...?

はじめはすべてを並べるのでなく、真ん中から順々に貼り付けていこうとチャレンジしました。

が、2列目ですでにハマらない!どうしようもないので、剥がすことに。

しかしボンドを大量につけてしまっていたために、ぜんぜん取れない!ほんとに慌てました。。。

どうにかこうにか剥がしたものの、ベース板はメタメタに。消えない傷が残ってしまいました。

そんなわけでこれから作るみなさんには、並べてからの貼り付けを強くおすすめします。

7.はみ出しを削る

すべて貼り終わって乾燥したら、調整作業。服をひっかけてしまいそうな出っ張りをゴリゴリ削ります。

流石に手で削るのには限界を感じたので、ようやくサンダーを投入。もっとはやく使えばよかった。。。

塗装も一緒に剥がれてしまうので、どこかのタイミングで再塗装しておきましょう。僕は「塗りたて」の位置がほかの作業の邪魔にならないように、すべて完成したあとに塗りました。

8.横張り材を貼り付け

削りが終わったら横張り材も貼り付けます。細長いので折らないように!

ボンドでくっつけてクランプで固定。ちょっとヘリンボーン柄部分がはみ出し気味だったので、補正するために隙間をわざとあけています。

斜めカットでプロっぽく

横張り用の板同士の交点は、そのまま長方形でもいいんですが、斜めカットすると一気にプロっぽく仕上がります。

クランプで固定して、のこぎりで木が割れないようにゆっくり切っていきます。

スパッと切って、丁寧にやすりがけしておきましょう。

9.表面をブラッシング

いよいよ仕上げ。塗装でザラザラになってしまった表面を磨いていきます。

ここで使うのがこいつ「ボンスター」。

平たくいうと、めちゃめちゃ目の細かいスチールウール。これでサササッと磨くとあら不思議、すべすべツヤツヤに仕上がります。

やってみる前は「傷がつくんじゃ?」と心配でしたが、実際やってみるとただただピカピカに。すりすり頬ずりしたくなる肌触り。

塗料を塗った直後に磨いてもいいんですが、貼付け後のほうが固定が効いてやりやすいです。

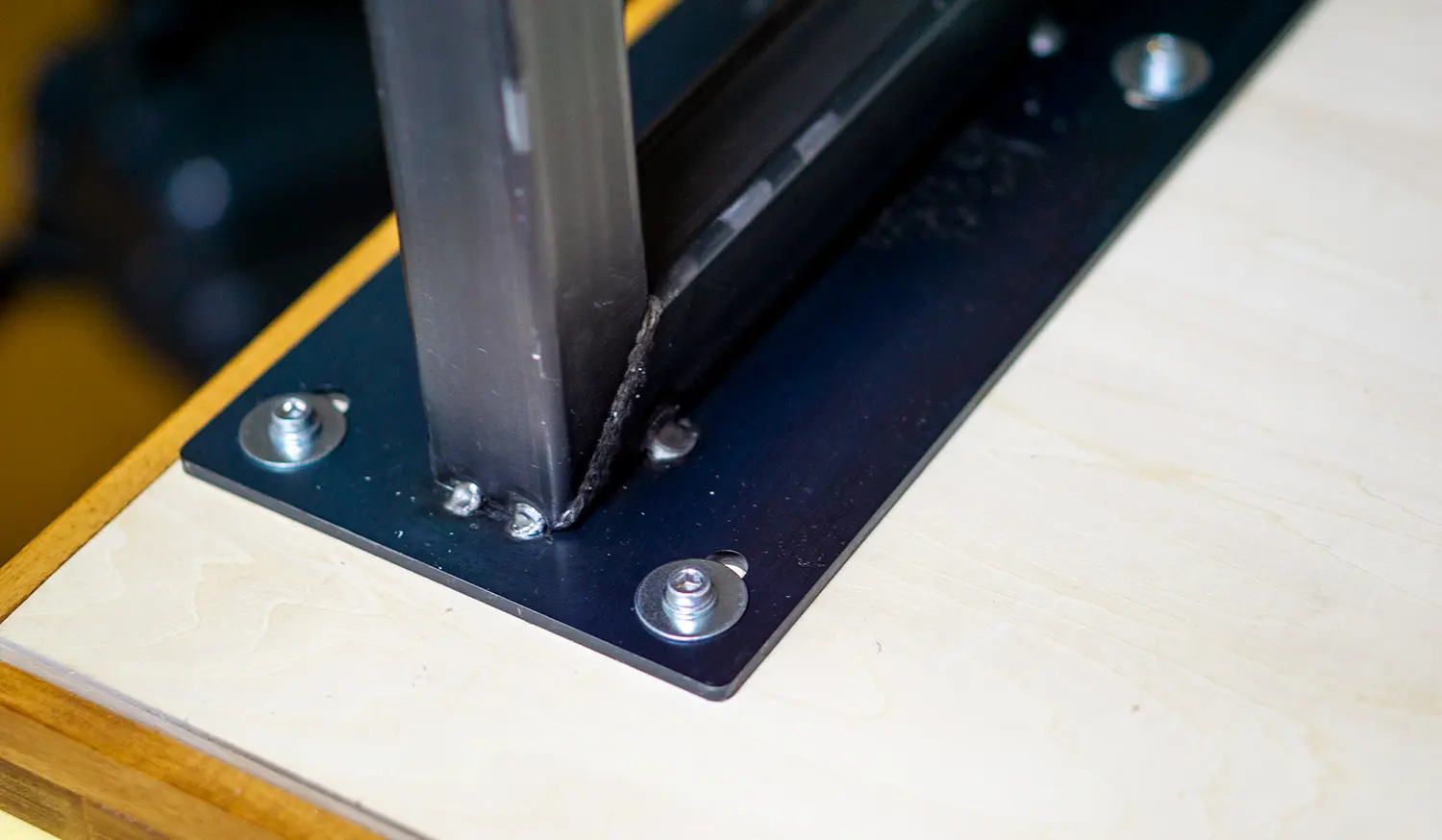

10.足を装着

つづいて、足をつけるために板を加工。塗装の乾燥時間だったりに先にやってしまってもOKです。

今回は鉄脚、なかでも評判のよかったDichotomic(ディコトミック)さんの鉄脚を使用。

https://dichotomic.jp/collections/ironlegs/products/il0015メール応対も丁寧でお願いして正解でした。ヘリンボーンテーブルの場合、ベース+貼り付けな分重くなりがちなので、200kgまで耐荷重確認済みな点もGOOD。

ネジで固定すると、取り外しが効かなくなるので「鬼目ナット」で固定します。

位置がズレたら大変なので、実際に天板を裏返して穴の位置を写していきます。

まずはドリルで穴を空ける下準備。軽く傷をつけます。

つづいて、鬼目ナットの長さに少し足りないくらいまで、ドリルで穴をあけます。まずは軽く押し当てて...

マスキングテープの位置までゆっくり削ります。穴の幅が狭すぎるとこのあと大変なので、グリグリ広げておきましょう。

空けたばかりの穴は毛羽だっているので、スクラッパーやカッターナイフで整えます。

いよいよ鬼目ナットの打ち込み。まずは六角レンチでグイグイと。

ある程度入ったら、ラチェットでグリグリ。空転しないように気をつけて。

ツバが少しめり込むくらいがベスト。出っ張っていると、足がガタついてしまいます。

削ってつけてを繰り返し、全て終わったら鉄脚を取り付け!ワッシャとボルトでがっちり固定しましょう。

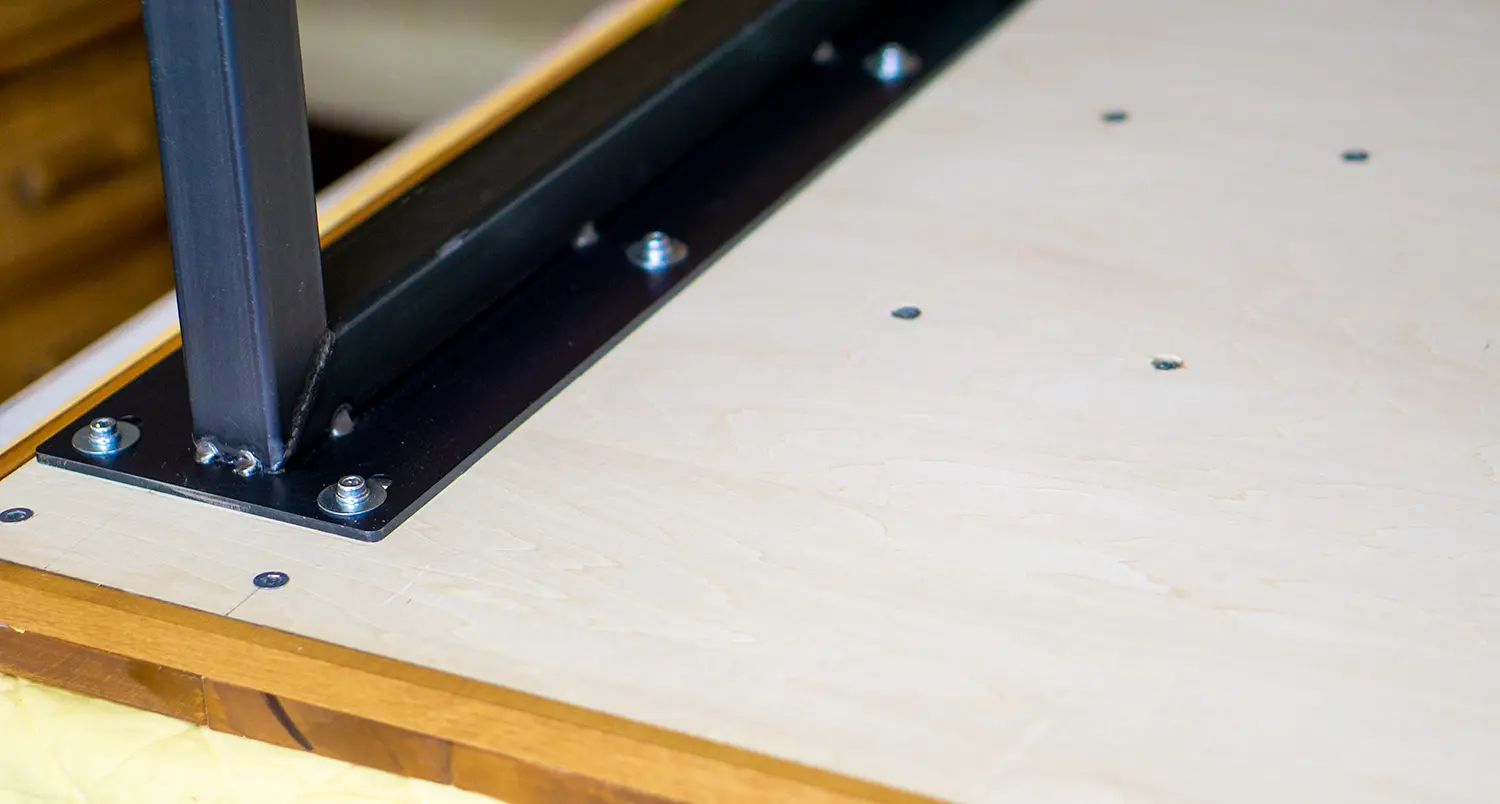

追記: カスタマイズしました!

このデスクを作った3年後、リモートワークで利用時間も増えてきたため、Flexispot+鬼目ナットで電動昇降デスク化しました!

デスクとしての利用を考えられている場合は、こちらもご参考ください。

カスタマイズ用に多めに鬼目をつけておく

鬼目ナットを天板に打ち込んでおけば、楽にボルトをつけられる。つまり、電源コード止めやカゴをつけたりといったカスタマイズも簡単にできます。

あとから追加してもOKですが、重い天板をいちいちひっくり返すのは大変なので、このタイミングにつけておくとGOOD。僕の場合は、四隅と中心に多めに鬼目を打ち込んでおきました。

ひっくり返して完成!

鉄脚ごと天板をひっくり返したら完成!否応なしにテンションがあがる...!

天板と鉄脚の相性も抜群!温かみを残しながらもインダストリアルな仕上がりに。

点でなく、面で捉えるタイプの鉄脚なので安定感も抜群。

塗料でなく、木材の色でツートンを組んだおかげか、ツートンに見えたり見えなかったり、見る方向によって違いを楽しめるテーブルに仕上がりました。

「作る過程」に意味がある

正直費用も手間もかなりかかった今回のDIY。市販のテーブルも数あるなか、それでも僕が手作りにこだわったのは、「家族と作った事実」に意味があると考えたから。

就職して実家を出て、家族に会える時間が大きく減った今。これから忙しくなるにつれ、少しずつ少しずつ、一緒に過ごせる時間はさらに減ってしまうことでしょう。さみしいですが、仕方のないことなのかもしれません。

ならせめて、「カタチに残る思い出として、毎日目にする一生使えるテーブルを」。そんな思いで作ったのが今回のヘリンボーンテーブルです。

実家の家族も多少なりとも同じ気持ちを抱いていたのか、僕から言う前に「市販のものは数あるけど、一緒に作ることに意味があると思うんだよね」と逆に父に言われてしまいました。

僕はこれからテーブルを目にするたび、家族と一緒に過ごしたあの日を思い出すことでしょう。みなさんもぜひ、ご家族と一緒に制作してみてください。

最後までご覧いただきありがとうございました。

Jimon(@Jimon_s)でした。